冬休みも今日で終了し、いよいよ明日から3学期が始まります。今日の学校は運営委員会、職員会議、分掌会議、教科会議、学年会議など会議と打ち合わせの一日です。

3学期はいうまでもなく一年の締めくくりの学期であり、特に学習活動はまとめの季節となります。もちろん3年生は大学入試センター試験、私立大学の一般入試、各国公立大学の二次試験など進路を決める正念場でもあります。また、学校としても2月に入学者選抜、3月には卒業式と大きな行事をひかえています。今年度は特に入学者選抜制度が大きく変わりました。本校も学力検査が5教科(国語、社会、数学、理科、英語)から3教科に(国語、数学、英語)、小論文は時間や配点が少なくなり、面接もなくなりました。

(詳細はhttp://www.osaka-c.ed.jp/imamiya/24kihon/H25_nyusi.pdf)

また、普通科高校の前期選抜も始まり、中学生の皆さんの受験動向も予想しにくい状況です。

しかし、今宮高校は伝統と実績、そして総合学科としての特色がとても豊かな学校であり、毎年その特色の下に生徒の皆さんが集まってくれています。教育内容のさらなる充実は言うまでもなく、これからもますます本校の特色や特徴をアピールしていく必要があると考えています。1月19日(土)には今年最後の学校説明会を10時30分から開催いたしますので、是非ご参加下さい。

スーパーコピーブランド激安通販N級品ブランドコピー商品専門店

弊社は安心と信頼のスーパーコピーブランド激安通販専門店。N級品ブランドコピー商品を激安の卸売り価格で提供致します。コピーブランドのスーパーコピーバッグ, スーパーコピー腕時計,スーパーコピー財布,スーパーコピーサングラス

記事一覧

明日から3学期です。

国連の今年の国際年

今日は大阪府教育センターの停電のために、昼間はほとんどホームページにアクセスすることができませんでした。皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。夕方になって復旧したようです。

さて、国際連合が制定し国際社会が一年を通じて共通の問題に取り組む国際年。今年は「国際水協力年」、「国際キノア年」にそれぞれ制定されました。

「国際水協力年」の趣旨は環境保全および貧困と飢餓の撲滅など、持続可能な開発の実現において「水」はきわめて重要ですが、世界には安全な飲料水と基本的な衛生施設を継続利用できない人々が大勢います。そして世界的な気候変動などが水の量と質に深刻な影響を与えています。そこで今年を国際水協力年として、あらゆるレベルにおける対話と協力を強化することにしたということです。

次に「国際キノア年」ですが、皆さんは「キノア」をご存知でしょうか。「キノア」はアンデスの先住民がこれまで育て守ってきた非常に栄養価が高くバランスにすぐれた穀物です。「キノア」がその高い栄養価により、食料安全保障と食料供給において大きな役割を果たし、貧困削減に貢献できることを再認識しようということで制定されたということです。

私も改めて「水」のことや「キノア」のことについて勉強してみたいと思います。

ダンス部の今年初のイベント

新年を迎えて5日目、ダンス部が早くも今年初めてのイベントに出演しました。大阪市北区役所と北区人権啓発推進協議会が主催し、天満にある北区民センターで行われた「北区、人・愛・ふれあいフェスタ2013」です。人権意識の高揚と確立をはかり、明るいまちづくりを目指すことを目的としています。今回は本校のダンス部とともに、グルッポ菅北コーラス部と大阪市立扇町総合高等学校吹奏楽部の皆さんが演奏を披露してくれました。会場は地域の方を中心に約400名の参加者で賑わい、とても楽しんでいただけたようです。

今年もダンス部は大会やコンテストだけでなく、各地のイベントで元気と笑顔を発信してくれると思います。私もできるだけその活躍と喜んでくださる皆さんの笑顔に出会うため、会場に応援に行きますのでよろしくお願いします。

たくさんのクラブが活動を再開しました。

年末年始の休業日が終わり、府庁をはじめとして今日から本格的に仕事始めとなりました。学校でもたくさんの生徒が朝から活動しています。

演劇部は早くも4月の新入生歓迎会にむけた準備で、台本作りを始めています。今年は3月に予定されている弥生文化博物館とのコラボ企画の準備も始まっていて、春に向かって演劇部は忙しくなりそうです。

書画部は書道教室前の廊下もきれいになり、たくさんの作品の整理です。今年も各地でのイベントや展覧会での活躍が期待されます。また、以前ご紹介させていただいた書画部が出演したケーブルテレビ「ベイコム」の新春番組『ほっとネット☆ベイコム』も1日から7日まで放映中です。

天体望遠鏡の準備をしているのは天文地球部です。実は12月にしし座流星群の観測会を計画していましたが天候不良で観測ができませんでした。そこで今夜はしぶんぎ座流星群に観測に挑戦です。昨夜が極大(ピーク)だったそうですが、今夜も観測できたらいいですね。とても寒い夜になりそうですが風邪をひかないように気をつけて下さいね。

今宮高校、始動しました。

正式には明日ですが、今日が実際には今宮高校の仕事始めとなりました。

今日の朝から三日間にわたって3年生の集中自主学習会が始まりました。50名を越える参加者が多目的ホールに集まって新年の挨拶を交わした後に各教室にわかれて自習開始です。大学入試センター試験まであと二週間ほどです。最後の踏ん張りで実力アップを図ってください。夕方からは希望者で初詣にも行きます。

グランドではサッカー部と野球部の練習が始まりました。寒風が吹き抜けるグランドには部員達の元気な声が響き渡っています。今年もたくさんの大会での活躍を期待しています。

私も3年生の合格と今宮高校生の飛躍を祈念して大国主神社と今宮戎神社に初詣してきました。大国主神社は1月9日~11日に大国まつりが行われ、今宮戎神社でも有名な十日戎が9日~11日に行われ約100万人の人が訪れます。どちらのお社も初詣と共にその準備も進んでいるようです。

新年 あけましておめでとうございます。

新年、あけましておめでとうございます。今年はきりっと締まった冷たい空気を通して、新春の陽光がふりそそぐ爽やかなお正月となりました。皆さんはどんなお正月を過ごしておられるのでしょうか?家族とゆっくりしている人、初詣に出かけられた人、そして入試に備えて机に向かっている人などそれぞれのお正月を迎えておられるとことでしょう。私も今宮高校に赴任して三回目のお正月を迎えることができました。これも生徒や保護者の皆さん、後援会や自彊会の方々、そしていつも生徒のために尽力いただいている教職員の皆さんのおかげと感謝しております。今年もどうぞよろしくお願いします。

さて、今年の干支は「巳」です。。「巳」(み、し)という字は、胎児の形を表したもので草木の成長が極限に達した状態を表していて、「起こる、始まる、定まる」などの意味があるそうです。次への一歩を踏み出すには絶好の年ではないでしょうか。生徒の皆さんの新たな挑戦と飛躍を期待します。玄関ロビーに飾られた写真は先日ケーブルテレビの「Baycom」が取材にこられた際に書画部が書いてくれた作品です。蛇の絵とともに「新春来福」とあります。皆さんに「福」が来られることを祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます

平成24年も大晦日となりました。

「光陰の矢のごとし」の言葉通り平成24年も大晦日となりました。今年はオリンピックイヤーであり、ロンドンで第30回目の夏季オリンピックが開催され、日本は史上最高の38個のメダルを獲得し、大いに盛り上がったことは記憶に新しいところです。また、大阪では3月に大阪府教育基本条例と府立学校条例が制定され、府内の学校を取り巻く状況が大きく変わり、国政では12月の総選挙の結果、自民党政権が3年4ヶ月ぶりに返り咲くなど政治の世界も大きく動いた年でもありました。

今宮高校も3月にダンス部がロスアンジェルスで開催されたミスダンスドリル国際大会で総合優勝して世界一に輝くなど、多くのクラブや生徒達が多方面で活躍してくれました。

今年最初1月1日の「校長だより」では『今宮高校は今年も「笑顔・挨拶・感謝」を忘れずに、それぞれが知性を磨き、個性を伸ばして、自己実現に邁進する充実した毎日を送ることのできる学校であり続けたいと思います。そして、生徒、保護者、同窓生、地域社会と教職員が知恵と力を合わせてよりよい学校づくりをめざして行きたいと存じます。』と書きましたが、生徒の皆さんも「笑顔・挨拶・感謝」一杯の毎日を送ってくれました。また、PTAの皆様、後援会の皆様、そして自彊会の皆様から多くのご支援をいただきました。改めて心から感謝申し上げます。また、この「校長だより」もできる限り日々の学校の様子お伝えすべくコツコツと書き続けて今年は今日で346号となりました。お読みくださってありがとうございました。

では皆さん、よいお年を。

答えが出ない問題。

今年も残すところ今日と明日だけになりました。新年を迎えるにあたって掃除や新年を迎える準備に大忙しの方も多いと思います。元来、正月とは「年神様」という新年の神様をお迎えする行事です。年神様は一年の幸福をもたらすために各家に越しになるということです。年末の大掃除は一年間たまったほこりを払ったり、すみずみまで綺麗にして年神様をお迎えするための準備です。そして、門松もしめ飾りも鏡餅もすべて年神様を迎えるためのものです。新年は身の回りをさっぱりして、気分も一新ということでしょうね。

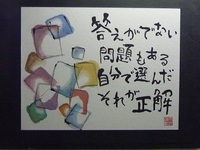

さて、写真は階段の踊場に飾られてあった書画の作品です。「答えがでない問題もある 自分で選んだ それが正解」なかなかいい言葉ですね。実際に世の中はきっぱりとした答えの出ないことの方が多いと思います。しかし、生きていくということは正解を求める選択の連続です。結局は自分で選んだ道をしっかりと引き受けて、努力することによって正解になるのだと思います。ただし、一度選んだことで失敗したら、もう取り返しがつかないと絶望するのは禁物です。当然、選びなおすことができますし、新しい正解を求めていけばいいのです。今の選択を正解にするために努力すればするほど、それが失敗に終わっても次の選択への大きな糧となります。私もまずは現在の選択を正解にするために精一杯努力しようと思います。

笑顔が一番です。

年末から年始にかけて一番よく見る漢字に「福」があります。某ハンバーガー店も「福めくり」のキャンペーンを展開していますし、初売りではたくさんのお店に「福袋」が売り出されます。「福」は辞書で引くと「さいわい」「しあわせ」と出てきます。「幸」も同様で「さいわい」「しあわせ」と出てきますから、「幸福」という言葉は同義の漢字を重ねたものです。

さて、2学期の終業式で紹介させていただいた3年生の課題研究のテーマも「幸福」でした。彼女は3年生を対象とした「幸福」についてのアンケート調査の考察を行い、過去のさまざまな哲学者の「幸福論」(Eudaemonics)を比較検討しつつ、フランスの思想家であるアランが自分に一番近い考え方であると結論づけています。アランの「幸福論」の中に「幸福だから笑うのではない、笑うから幸福なのだ」という一節があります。彼女は笑うことの大切さと笑うことによって自分のおかれている境遇や状況に対する認識を転換できると考え、「作り笑いでもかまわないから、一日一回笑ってみてください。きっと今よりも幸せになれます。」と今宮高校生に呼びかけています。

確かにその通りでで、笑顔にまさるものはありません。深刻な顔をしても状況は変わりません。ならば、どんなつらいときでも笑顔を大切にしましょう。笑顔は次への一歩へとつながっていきます。 このことは実は私たちは大昔から知っていることです。誰もが知っている古いことわざ「笑う門には福来る」です。昔の人も笑うこと、笑顔で過ごすことの大切さを知っていたのですね。

今宮高校を訪れた方の多くが笑顔で挨拶してくれる生徒が多いことにびっくりすると共に喜んでくださっています。笑顔は自分だけでなく周りの人も幸せにしてくれるんですね。これからも私たちは笑顔の挨拶を大事にしたいです。(写真は御堂筋フェスタでの書画部の作品ですが、ここでは笑顔の大切さを強調して「笑う顔には福来る」と表現してくれています。)

平成24年(2012年)の仕事納めの日です。

今日は仕事納めの日です。通勤通学の電車も学生が少なくなった以上に年末年始のお休みに入った会社が多いのでしょう、かなり空いていました。かわりに大きなトランクを押している人や家族連れの姿が多く見受けられます。あちらこちらから「よいお年をお迎え下さい。」という挨拶の声もよく聞かれます。

午前中から冷たい雨が降る一日となりました。校舎周辺を一回りしてみますと、あちらこちらに冬の花が綺麗な花や咲かせてくれています。この季節は全体的にモノトーンな景色なので、冬の花や実の鮮やかな色が余計に印象深く目に飛び込んできます。

校内では多くのクラブが今年最後の練習に汗を流したり、技術を磨いたり、作品の制作をしたりしていました。また、3年生は講習と自習、そして2年生も講習が行われています。とはいってもとても静かな年末の一日です。

明日から学校は1月3日まで休業日となります。(但し、明日の29日は講習が、そして1月3日からは3年生の集中自主学習会が始まります。)年末年始の短いお休みですが、生徒の皆さんは風邪やインフルエンザやノロウイルには十分注意して、そして計画的な日々を送って下さい。そして、受験生は多くの今宮高校の仲間が同じ寒い空の下で頑張っていることに思いを馳せながら、もう一段ギヤチェンジしてラストスパートをかけて下さい。